- 2025年8月22日

- 2025年10月2日

高血圧が引き起こす”腎臓ダメージ”、知られざる深刻な影響

「血圧が高いと心臓に悪い」ということは多くの方がご存じかと思いますが、

実は、高血圧による腎臓へのダメージは、想像以上に深刻で広範囲に及びます。

腎臓は私たちの体にとって「生命維持装置」とも言える重要な臓器です。血液をろ過して老廃物を除去し、体内の水分バランスや血圧を調節し、赤血球の産生を促すホルモンを分泌しています。

脈管専門医として、高血圧と腎臓病の関係は非常に複雑で、一度悪循環に陥ると進行を止めることが困難になることをお伝えしたいと思います。

今回は、高血圧が腎臓に与える知られざる深刻な影響について、詳しく解説いたします。

この記事を書いた、院長の高見 友也です。

『不安を安心に』変えることのできるクリニックを目指して、幅広い診療を行っています。ここでは、いくつかの専門医をもつ立場から、病気のことや治療のことをわかりやすく説明しています。

プロフィールはこちらから

🎥 この記事の内容を動画でご覧いただけます

お忙しい方や、まずはざっくり知りたい方のために、この記事のポイントを動画にまとめました。ぜひご覧ください。

ラジオ風の音声形式なので、家事や移動中など「ながら聞き」にもぴったりです。

目次

- 【腎臓の基本的な働きと高血圧との関係】

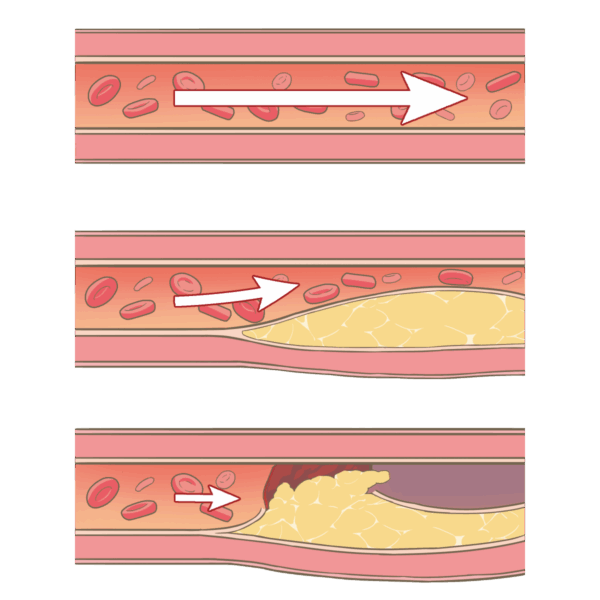

- 【影響1】糸球体硬化症—微細血管の破壊的変化

- 【影響2】腎血管の動脈硬化—血流障害の深刻化

- 【影響3】電解質バランス異常と合併症の連鎖

- 【影響4】貧血と心血管系への二次的影響

- 【対策1】早期発見のための検査と指標

- 【対策2】血圧管理と腎保護療法

【腎臓の基本的な働きと高血圧との関係】

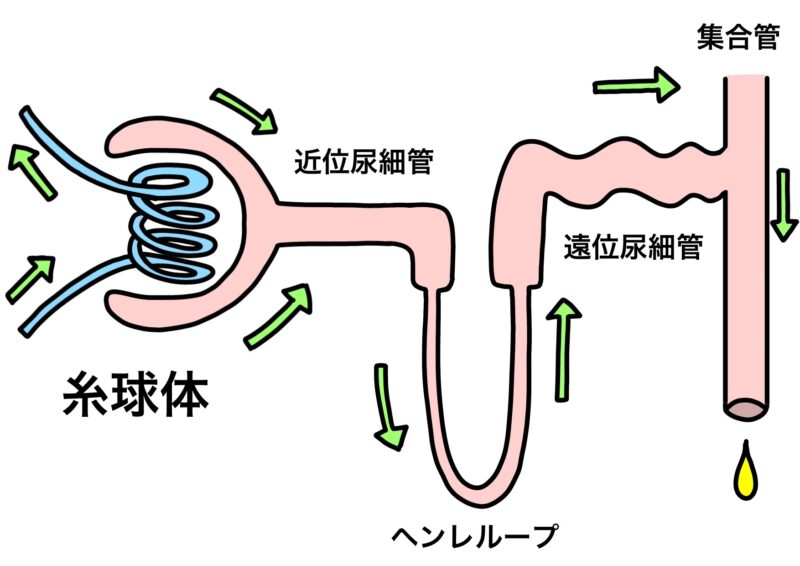

腎臓は握りこぶし大の臓器で、左右に1つずつあります。1日に約180リットルもの血液をろ過し、そのうち約99%を再吸収して、残りの1-2リットルを尿として排出しています。この驚異的な働きを支えているのが、腎臓内にある約100万個の「糸球体」という微細な血管の塊です。

糸球体は直径約0.2ミリという極めて細い血管で構成されており、血圧の変化に非常に敏感です。正常な血圧であれば糸球体は効率良く血液をろ過できますが、高血圧状態が続くと、これらの微細血管に過度の圧力がかかり続けます。

腎臓はまた、レニン-アンジオテンシン系というホルモンシステムを通じて血圧調節にも関与しています。血圧が下がると腎臓からレニンというホルモンが分泌され、血圧を上昇させる仕組みがあります。この精巧なシステムが高血圧によって狂いが生じると、血圧がさらに上昇しやすくなる悪循環が始まります。

腎臓が「沈黙の臓器」と呼ばれる理由は、機能が半分以下になっても症状が現れにくいためです。

この特性が、高血圧による腎臓ダメージを見過ごしやすくする要因となっています。

【影響1】糸球体硬化症—微細血管の破壊的変化

糸球体への直接的な圧力ダメージ

高血圧により糸球体の微細血管に高い圧力がかかり続けると、血管壁が次第に厚くなり、弾力性を失っていきます。この変化を「糸球体硬化症」と呼びます。血管壁が硬くなることで、血液のろ過効率が著しく低下します。

正常な糸球体では、血液中の老廃物は通すが、たんぱく質などの大切な成分は通さないという絶妙なフィルター機能があります。しかし、高血圧による圧力で糸球体の構造が破綻すると、本来は漏れ出してはいけないたんぱく質が尿中に漏れ出すようになります。

この状態が「たんぱく尿」です。初期には検査でしか分からない微量のたんぱく質の漏出から始まり、進行すると泡立つ尿として自覚できるようになります。たんぱく尿は腎臓の「SOS信号」であり、この段階で適切な治療を行わないと、腎機能は急速に悪化していきます。

糸球体硬化症は不可逆的な変化であり、一度硬くなった糸球体を元に戻すことはできません。そのため、早期発見と早期治療が極めて重要です。年に1回の健康診断での尿検査は、この変化を見つける貴重な機会なのです。

腎機能低下のメカニズム

糸球体硬化症が進行すると、機能する糸球体の数が徐々に減少していきます。残された正常な糸球体は、失われた分を補おうとしてより多くの血液をろ過しようとします。これにより、残った糸球体にさらに高い圧力がかかり、硬化が加速するという悪循環が生まれます。

腎機能の評価には、血清クレアチニン値とeGFR(推定糸球体ろ過量)という指標を使います。正常なeGFRは90ml/分/1.73㎡以上ですが、60ml/分/1.73㎡未満になると慢性腎臓病と診断されます。

eGFRが30ml/分/1.73㎡未満(正常の3分の1以下)になると、体内に老廃物が蓄積し始め、むくみや息切れなどの症状が現れます。15ml/分/1.73㎡未満になると、人工透析や腎移植を検討する段階に入ります。

恐ろしいことに、eGFRが60ml/分/1.73㎡から30ml/分/1.73㎡に低下するまでに要する期間は、血圧管理の状況によって大きく異なります。適切な血圧管理を行えば10-20年かかりますが、血圧が高いままだと2-3年で進行することもあります。

【影響2】腎血管の動脈硬化—血流障害の深刻化

腎動脈狭窄の進行

腎臓に血液を供給する腎動脈も、高血圧により動脈硬化が進行します。腎動脈の内腔が狭くなると、腎臓への血流が減少し、腎機能の低下を招きます。この状態を「腎血管性高血圧」と呼びます。

腎動脈狭窄が進行すると、腎臓は血流不足を感じ取り、血圧を上げようとしてレニンというホルモンを大量に分泌します。これにより全身の血圧がさらに上昇し、他の臓器にも悪影響を及ぼします。また、血圧上昇により腎動脈の狭窄がさらに進行するという悪循環が形成されます。

腎動脈狭窄は片側だけに起こることも多く、この場合、狭窄のない側の腎臓が代償的に働きます。しかし、代償機能にも限界があり、最終的には両側の腎機能が低下していきます。

診断には腎動脈エコー検査、CT血管造影、MR血管造影などが用いられます。狭窄が高度な場合には、血管内治療(ステント留置術)や外科的血管再建術が必要になることもあります。

腎内の細動脈硬化

腎臓内部の細い動脈(細動脈)も高血圧の影響を受けます。細動脈硬化が進行すると、腎臓の各部位への酸素や栄養の供給が不十分になり、腎組織の線維化が進行します。

この変化は「腎硬化症」と呼ばれ、腎臓全体が萎縮し硬くなる病気です。腎硬化症では、糸球体だけでなく、尿細管や間質組織も障害され、腎機能が全般的に低下します。

細動脈硬化による腎硬化症は、糖尿病性腎症と並んで、日本人の透析導入原因の上位を占めています。高血圧歴が長い高齢者に多く見られ、進行は比較的ゆっくりですが、確実に腎機能を悪化させていきます。

予防には、早期からの厳格な血圧管理が最も重要です。収縮期血圧を130mmHg未満、拡張期血圧を80mmHg未満に維持することで、細動脈硬化の進行を大幅に遅らせることができます。

【影響3】電解質バランス異常と合併症の連鎖

ナトリウムと水分貯留のメカニズム

腎機能が低下すると、ナトリウム(塩分)と水分の排出能力が低下します。体内にナトリウムと水分が蓄積すると、血液量が増加し、血圧がさらに上昇します。これが高血圧と腎臓病の悪循環を加速する重要な要因です。

正常な腎臓では、血圧が上昇すると自動的にナトリウムと水分の排出を増やして血圧を下げる仕組み(圧利尿反応)があります。しかし、腎機能が低下するとこの仕組みが働かなくなり、血圧が高いまま固定されてしまいます。

体内の余分な水分は、初期にはむくみとして現れます。足首や足の甲のむくみから始まり、進行すると全身のむくみ、腹水、さらには肺に水が貯まる肺水腫を引き起こすこともあります。

この状態では、利尿薬によるナトリウムと水分の除去が重要な治療となります。しかし、腎機能が著しく低下している場合には、薬物療法だけでは不十分で、人工透析による水分除去が必要になることもあります。

カリウム排出障害の危険性

腎機能が低下すると、カリウムの排出も障害されます。血液中のカリウム濃度が高くなりすぎると(高カリウム血症)、心臓のリズムに異常をきたし、最悪の場合、心停止を引き起こす可能性があります。

正常な血清カリウム値は3.5-5.0mEq/Lですが、6.0mEq/Lを超えると危険な状態となります。高カリウム血症では、筋肉の脱力感、不整脈、心電図異常などの症状が現れます。

腎機能が低下した患者さんでは、カリウムを多く含む食品(バナナ、トマト、ほうれん草、じゃがいもなど)の摂取制限が必要になることがあります。これは、通常の高血圧患者に推奨されるカリウム積極摂取とは正反対の指導となるため、専門医による個別の栄養指導が重要です。

高カリウム血症の治療には、カリウム吸着薬の内服や、緊急時にはグルコン酸カルシウムの静脈投与、透析治療などが行われます。重症例では迅速な対応が生命を救うことにつながります。

リン・カルシウム代謝異常

腎機能が低下すると、リンの排出が困難になり、血液中のリン濃度が上昇します。高リン血症は、血管の石灰化を促進し、動脈硬化をさらに悪化させます。また、副甲状腺ホルモンの異常分泌を引き起こし、骨の病気(腎性骨異栄養症)の原因となります。

カルシウムの吸収に必要な活性型ビタミンDも、腎臓で作られるため、腎機能低下により不足します。これにより骨からカルシウムが溶け出し、骨粗鬆症や骨折のリスクが高まります。

これらの代謝異常は、腎機能がある程度保たれている段階(eGFR 45ml/分/1.73㎡程度)から始まるため、早期からの管理が重要です。リン吸着薬や活性型ビタミンDの補充などの治療が行われます。

【影響4】貧血と心血管系への二次的影響

腎性貧血のメカニズム

腎臓は、赤血球の産生を促すエリスロポエチンというホルモンを産生しています。腎機能が低下すると、エリスロポエチンの分泌が減少し、貧血が生じます。これを「腎性貧血」と呼びます。

腎性貧血は、eGFRが30ml/分/1.73㎡を下回る頃から現れ始め、腎機能の低下とともに進行します。ヘモグロビン値が10g/dl以下になると、息切れ、疲労感、動悸などの症状が現れ、日常生活に大きな影響を与えます。

貧血があると、心臓は酸素不足を補うためにより多くの血液を送り出そうとして、心拍数が増加し、心臓への負担が増します。これにより、心肥大や心不全のリスクが高まります。

腎性貧血の治療には、エリスロポエチン製剤の注射や、最近では内服薬のHIF-PH阻害薬が使用されます。また、鉄欠乏がある場合には鉄剤の補充も重要です。

心血管系への複合的な影響

腎機能低下により生じる高血圧、体液貯留、貧血、電解質異常は、すべて心血管系に悪影響を与えます。これらの要因が重なることで、心筋梗塞、脳卒中、心不全などのリスクが飛躍的に高まります。

慢性腎臓病の患者さんでは、腎機能が正常な人と比べて心血管病による死亡リスクが2-4倍高くなることが知られています。特に、透析患者さんの年間死亡率は約10%と、一般人口の10倍以上に達します。

また、腎機能低下により薬物の代謝・排泄が遅延するため、心血管病の治療に使用する薬剤の用量調整が必要になります。これにより、最適な治療を行うことが困難になる場合もあります。

このような複合的な影響を考慮すると、腎機能を保護することは、心血管病の予防においても極めて重要であることが分かります。

【対策1】早期発見のための検査と指標

定期的な尿検査の重要性

腎臓ダメージの早期発見には、尿検査が欠かせません。

尿検査では、たんぱく尿、血尿、尿糖などをチェックします。

検査前日の激しい運動、発熱、月経などは結果に影響するため、体調の良いときに検査を受けることが大切です。また、一度の検査で異常があっても、必ず再検査を受けて確認することが重要です。

血液検査による腎機能評価

血液検査では、血清クレアチニン、eGFR、BUN(血中尿素窒素)などで腎機能を評価します。血清クレアチニンは筋肉から産生される老廃物で、腎機能が低下すると血液中に蓄積します。

ただし、クレアチニンは筋肉量に影響されるため、高齢者や筋肉量の少ない女性では、実際の腎機能よりも良好な値を示すことがあります。そのため、年齢、性別、体重を考慮して算出されるeGFRの方が、より正確な腎機能の指標となります。

eGFRの正常値は90ml/分/1.73㎡以上ですが、60ml/分/1.73㎡未満が3か月以上続くと慢性腎臓病と診断されます。45ml/分/1.73㎡未満になると、合併症の管理や透析準備を考慮する段階に入ります。

BUNは血中の尿素窒素濃度を表し、腎機能低下により上昇します。ただし、脱水、高たんぱく食、消化管出血などでも上昇するため、クレアチニンやeGFRと合わせて評価することが重要です。

画像検査による形態学的評価

超音波検査では、腎臓の大きさ、形、内部構造を評価できます。慢性腎臓病が進行すると腎臓が萎縮し、表面が凸凹になることがあります。また、腎結石や腎腫瘍なども発見できます。

CT検査やMRI検査では、より詳細な腎臓の構造や血管の状態を評価できます。造影剤を使用した検査では腎血流を評価できますが、腎機能が低下している場合には造影剤による腎障害のリスクがあるため、慎重な適応判断が必要です。

腎生検は、腎臓の組織を採取して顕微鏡で観察する検査です。腎臓病の正確な診断や治療方針の決定に重要な情報を提供しますが、出血などのリスクもあるため、必要性を十分検討した上で実施されます。

【対策2】血圧管理と腎保護療法

厳格な血圧コントロール目標

腎臓を保護するためには、一般的な高血圧治療よりもさらに厳格な血圧管理が必要です。慢性腎臓病がある場合の血圧目標は、収縮期血圧130mmHg未満、拡張期血圧80mmHg未満とされています。

たんぱく尿がある場合には、さらに厳格な管理が推奨され、125/75mmHg未満を目標とすることもあります。このような厳格な血圧管理により、腎機能低下の速度を50-70%遅らせることができるという研究結果があります。

家庭血圧測定は腎臓病患者さんにとって特に重要です。病院での血圧は白衣高血圧の影響で高めに出ることが多く、家庭血圧の方が腎機能予後とよく相関することが知られています。

血圧手帳をつけて、血圧の変動パターンや薬の効果を記録することで、より効果的な治療調整が可能になります。特に起床時血圧と就寝前血圧の両方を測定することが大切です。

ACE阻害薬・ARBによる腎保護効果

ACE阻害薬やARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)は、単に血圧を下げるだけでなく、腎臓を直接保護する効果があります。これらの薬剤は、糸球体内圧を下げることで、糸球体硬化の進行を抑制します。

特に、たんぱく尿がある慢性腎臓病患者さんでは、ACE阻害薬やARBが第一選択薬となります。これらの薬剤により、たんぱく尿の減少と腎機能低下速度の抑制が期待できます。

ただし、治療開始初期には一時的に腎機能が悪化することがあります(血清クレアチニンの上昇)。30%以内の上昇であれば治療を継続し、長期的な腎保護効果を期待します。定期的な血液検査による慎重な経過観察が必要です。

また、これらの薬剤は高カリウム血症を引き起こすことがあるため、血清カリウム値の定期的なチェックも欠かせません。腎機能が高度に低下している場合には、使用を控えることもあります。

まとめ:腎臓を守ることが全身の健康につながる

高血圧による腎臓ダメージは、想像以上に複雑で深刻な影響を全身に及ぼします。糸球体硬化、血管障害、電解質異常、貧血など、様々な病態が相互に関連し合い、悪循環を形成します。

しかし、早期発見と適切な治療により、これらの進行を大幅に遅らせることができます。年1回の尿検査、血液検査による腎機能チェック、そして厳格な血圧管理が腎臓を守る基本です。

腎臓を守ることは、心血管病の予防、生活の質の維持、医療費の削減など、多方面にわたって重要な意味を持ちます。「沈黙の臓器」である腎臓の声に耳を傾け、早期からの適切な対策を心がけましょう。

高血圧と診断されたら、「心臓だけでなく腎臓も守る」という視点を持つことが大切です。専門医と連携しながら、包括的な管理を行うことで、健康な生活を長く維持することができるのです。