- 2025年7月7日

- 2025年8月20日

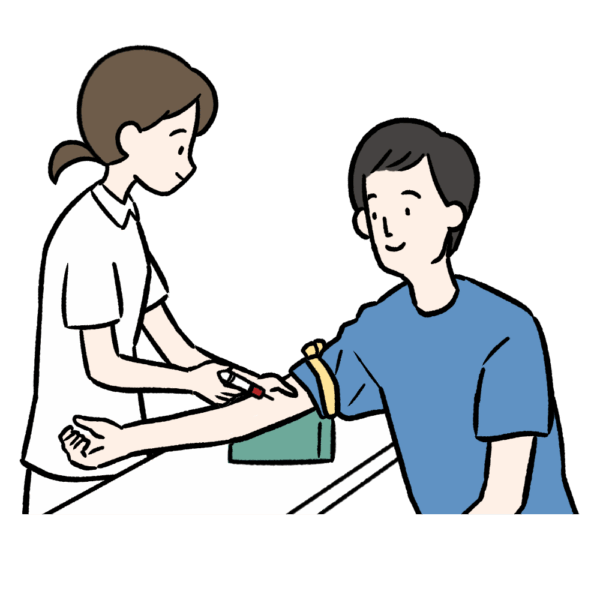

発熱・咳が続く時の採血検査はなぜ必要?内科医が教える治療効果を高める理由

風邪をひいて熱が出たり、咳が止まらなくなったりした経験は皆さんもあると思います。

多くの場合、数日で自然に治まりますが、症状が長引いたり重くなったりすることもあります。

そんな時、病院で「採血検査をしましょう」と言われて、「風邪なのになぜ?」と疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。

実は、発熱や強い咳嗽(がいそう:咳のこと)の際の採血検査には、治療をするために重要な意味があります。特に、最初の治療で改善が見られない場合、採血の結果が次の治療方針を決める上で非常に重要な手がかりとなるのです。

今回は、なぜ発熱や咳の症状で採血検査が必要なのか、その理由と重要性について詳しく解説いたします。

この記事を書いた、院長の高見 友也です。

『不安を安心に』変えることのできるクリニックを目指して、幅広い診療を行っています。ここでは、いくつかの専門医をもつ立場から、病気のことや治療のことをわかりやすく説明しています。

プロフィールはこちらから

🎥 この記事の内容を動画でご覧いただけます

お忙しい方や、まずはざっくり知りたい方のために、この記事のポイントを動画にまとめました。ぜひご覧ください。

ラジオ風の音声形式なので、家事や移動中など「ながら聞き」にもぴったりです。

目次

- 【初期治療が効かない時こそ重要!採血検査が治療方針を決める理由】

- 【感染症の正体を見抜く!採血検査で分かる病気の種類と重症度】

- 【治療効果を最大化!採血結果を活用した個別治療計画の立て方】

- 【治療の安全性と注意点】

【初期治療が効かない時こそ重要!採血検査が治療方針を決める理由】

発熱や強い咳嗽で病院を受診した際、医師はまず症状や身体所見から病気を推測し、治療を開始します。多くの場合、細菌感染が疑われれば抗生剤(抗菌薬)を処方し、ウイルス感染が考えられれば対症療法(症状を和らげる治療)を行います。

しかし、ここで重要なのは「もし初期治療で改善しなかった場合」のことです。

抗生剤を服用しても熱が下がらない、咳が止まらない、むしろ悪化している——こうした状況では、最初の診断や治療方針を見直す必要があります。

この時に威力を発揮するのが、事前に行った採血検査の結果です。採血検査では、白血球数、CRP(C反応性蛋白:炎症の程度を示す指標)、好中球やリンパ球の割合など、様々な数値を測定できます。これらの数値は、感染の種類(細菌性かウイルス性か)、炎症の程度、免疫状態などを客観的に教えてくれます。

例えば、白血球数が著明に増加し、好中球の割合が高い場合は細菌感染が強く疑われます。一方、リンパ球の割合が高い場合はウイルス感染の可能性が高くなります。CRP値が高ければ強い炎症が起きており、より積極的な治療が必要かもしれません。

このように、採血検査の結果があることで、治療が効かない原因を科学的に分析し、次の治療戦略を立てることができるのです。

【感染症の正体を見抜く!採血検査で分かる病気の種類と重症度】

発熱や咳嗽を引き起こす感染症には、大きく分けて細菌感染とウイルス感染があります。この区別は治療方針を決める上で極めて重要です。なぜなら、抗生剤は細菌には効果がありますが、ウイルスには全く効果がないからです。

採血検査では、主に以下の項目を調べることで、感染の種類や重症度を判断します。

≪白血球数とその分類≫

白血球は体内に侵入した病原体と戦う免疫細胞です。細菌感染では主に好中球が増加し、ウイルス感染では主にリンパ球が増加する傾向があります。白血球の総数だけでなく、どの種類の白血球が増えているかを見ることで、感染の性質を推測できます。

≪CRP(C反応性蛋白)≫

炎症が起きると肝臓で作られる蛋白質で、炎症の程度を数値で示してくれます。細菌感染では高値になりやすく、ウイルス感染では比較的低値にとどまることが多いです。

これらの検査結果を総合的に判断することで、

「この患者さんは細菌性肺炎の可能性が高い」

「ウイルス性の上気道炎(風邪)で抗生剤は不要」

「重症化のリスクが高いため入院が必要」といった的確な判断ができるようになります。

また、腎機能や肝機能の検査も同時に行うことで、使用する薬剤の種類や量を安全に決定することができます。

【治療効果を最大化!採血結果を活用した個別治療計画の立て方】

採血検査の真の価値は、個々の患者さんに最適な治療計画を立てることにあります。

同じような症状でも、患者さんの年齢、基礎疾患、免疫状態などによって最適な治療法は異なります。

≪治療効果の客観的評価≫

初期治療を開始した後、症状の改善が思わしくない場合、採血検査の結果を治療前と比較することで、治療効果を客観的に評価できます。CRP値が下がっていれば炎症は改善傾向にあり、現在の治療を継続すべきです。逆に上昇していれば治療方針の変更が必要です。

≪薬剤選択の根拠≫

採血結果から、ある程度は細菌感染かウイルス感染か判断することができます。また抗体検査といって、マイコプラズマや百日咳かどうかの検査を提出している場合は、その結果で、適切な抗生剤の選択・変更をすることができます。

≪合併症の早期発見≫

採血検査では、腎機能、肝機能、血小板数なども同時に調べます。これにより、感染症による合併症や、薬剤による副作用を早期に発見し、適切に対処することができます。

≪治療期間の決定≫

抗生剤をいつまで続けるかも重要な判断です。症状が改善しても、採血検査で炎症反応が残っていれば治療を継続する必要があります。逆に、症状が残っていても炎症反応が正常化していれば、抗生剤は終了して対症療法に切り替えることができます。

≪重症化リスクの評価≫

高齢者や基礎疾患のある患者さんでは、軽症に見えても重症化のリスクが高い場合があります。採血検査の結果により、外来治療で十分か、入院が必要かを判断できる場合があります。

このように、採血検査の結果があることで、推測に頼らない科学的根拠に基づいた治療が可能になります。結果として、治療効果が高まり、不必要な薬剤使用を避け、早期回復につながるのです。

まとめ

発熱や強い咳嗽の際の採血検査は、単なる「念のため」の検査ではありません。特に初期治療が効果的でない場合、採血結果は次の治療戦略を決める上で極めて重要な情報を提供してくれます。

感染の種類(細菌性かウイルス性か)、重症度、治療効果、合併症の有無などを客観的に評価することで、一人ひとりに最適な治療を提供することができます。これは医師の経験や直感だけでは得られない、科学的で確実な診断・治療への道筋なのです。

症状が長引いている時や、治療効果に不安を感じている時こそ、採血検査の結果が皆さんの健康回復への確かな指針となります。医師から採血検査を勧められた際は、その意義をご理解いただき、適切な治療を受けるための重要なステップとして前向きに受け入れていただければと思います。

皆さんの健康管理に、この知識が少しでもお役に立てば幸いです。