- 2025年8月25日

- 2025年10月2日

知らないと危険!”静かな殺し屋”高血圧の隠れたリスクとは

「血圧が少し高いくらい、大したことないでしょう?」そう思って放置していませんか?

実は、この考えこそが最も危険なのです。高血圧は「サイレントキラー(静かな殺し屋)」と呼ばれ、症状がないまま私たちの命を脅かす重大な病気です。

日本では成人の約3人に1人が高血圧であり、そのうち約半数の人が自分の血圧を把握していません。さらに深刻なのは、高血圧の治療を受けている人でも、血圧が適切にコントロールされている人は半数以下だということです。

高血圧の真の恐ろしさは「症状がない」ことにあります。痛みも苦しさもないまま、体の奥深くで静かに、しかし確実に重要な臓器へ悪影響を与えてしまうことが、高血圧という病気の正体なのです。

今回は、多くの人が知らない高血圧の隠れたリスクについて、詳しくお話しいたします。

この記事を書いた、院長の高見 友也です。

『不安を安心に』変えることのできるクリニックを目指して、幅広い診療を行っています。ここでは、いくつかの専門医をもつ立場から、病気のことや治療のことをわかりやすく説明しています。

プロフィールはこちらから

🎥 この記事の内容を動画でご覧いただけます

お忙しい方や、まずはざっくり知りたい方のために、この記事のポイントを動画にまとめました。ぜひご覧ください。

ラジオ風の音声形式なので、家事や移動中など「ながら聞き」にもぴったりです。

目次

- 【なぜ高血圧は「静かな殺し屋」と呼ばれるのか】

- 【隠れたリスク1】脳血管への深刻なダメージ

- 【隠れたリスク2】心臓への静かな負担蓄積

- 【隠れたリスク3】腎臓機能の静かな悪化

- 【隠れたリスク4】血管への全身的なダメージ

- 【効果的な対策1】早期発見と定期的なモニタリング

- 【効果的な対策2】生活習慣の包括的な改善

【なぜ高血圧は「静かな殺し屋」と呼ばれるのか】

高血圧が「静かな殺し屋」と呼ばれる理由は、その特異な性質にあります。多くの病気は症状によって私たちに危険を知らせてくれますが、高血圧は違います。血圧が180/110mmHgを超えるような重度の高血圧でも、まったく症状を感じない人が珍しくありません。

人間の体には「適応能力」という素晴らしい機能があります。環境の変化に少しずつ慣れていく能力です。しかし、高血圧においては、この適応能力が裏目に出てしまいます。血圧が徐々に上昇していく過程で、体がその状態に「慣れて」しまい、異常を感知できなくなるのです。

これは、騒音の多い環境にいると音に慣れてしまうのと似ています。最初はうるさく感じても、時間が経つと気にならなくなる。高血圧もこれと同じで、体が高い血圧状態を「普通」だと認識してしまうため、警告サインを発することができません。

その間に、高い血圧は血管や臓器に容赦なくダメージを与え続けています。症状が現れたときには、すでに取り返しのつかない状態になっていることも少なくありません。これこそが「静かな殺し屋」と呼ばれる所以なのです。

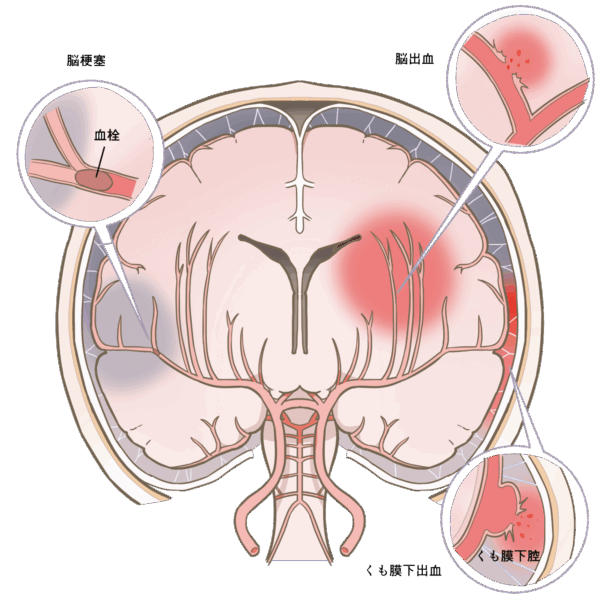

【隠れたリスク1】脳血管への深刻なダメージ

◎無症候性脳梗塞の恐怖

高血圧の最も恐ろしい隠れたリスクの一つが、「無症候性脳梗塞」です。これは症状を起こさない小さな脳梗塞のことで、本人も気づかないうちに脳の中で起こっています。

健康診断でMRI検査を受けた高血圧患者の約30-50%に、無症候性脳梗塞が発見されることが研究で明らかになっています。一つ一つは小さな梗塞でも、それが積み重なることで脳の機能に深刻な影響を与えます。

特に記憶や判断力を司る大脳皮質や白質に小梗塞が多発すると、認知機能の低下が始まります。「最近物忘れが多くなった」「集中力が続かない」といった症状は、実は無症候性脳梗塞が原因かもしれません。

高血圧の人は、正常血圧の人と比べて血管性認知症のリスクが3-4倍高いことが知られています。アルツハイマー型認知症と違い、血管性認知症は予防可能な認知症です。適切な血圧管理により、このリスクを大幅に減らすことができるのです。

◎脳出血の突然死リスク

高血圧により脆くなった脳血管は、いつ破れてもおかしくない危険な状態にあります。脳出血は突然発症し、数分から数時間で生命に関わる状況に陥ることがある恐ろしい病気です。

特に深部の細い血管(穿通枝動脈)が破れる脳内出血は、高血圧が最大の原因とされています。収縮期血圧が140mmHgを超えると脳出血のリスクが急激に上昇し、180mmHgを超えると正常血圧の人の約10倍のリスクになります。

脳出血による死亡率は約30%と非常に高く、生存できても重篤な後遺症(麻痺、言語障害、嚥下障害など)を残すことが多いのが現実です。しかも、これらの血管の変化は痛みも症状もなく進行するため、「突然」起こったように見えるのです。

朝の血圧上昇(モーニングサージ)や、急激な血圧変動は特に危険です。冬場の寒暖差、入浴時の温度変化、過度のストレスなどが引き金となって脳出血を引き起こすことがあります。

◎一過性脳虚血発作(TIA)の見逃しリスク

一過性脳虚血発作(TIA)は「小さな脳梗塞」とも呼ばれ、一時的に脳の血流が悪くなることで起こる症状です。手足のしびれ、言語障害、めまいなどが数分から数時間続いた後、完全に回復するため、多くの人が見過ごしてしまいます。

しかし、TIAは「脳梗塞の前触れ」として非常に重要な警告サインです。TIAを起こした人の約10-15%が48時間以内に本格的な脳梗塞を発症し、約30%が1年以内に脳梗塞を起こすとされています。

高血圧がある人でTIAの症状を経験した場合、それは脳血管に相当なダメージが蓄積されている証拠です。この段階で適切な治療を開始すれば、将来の重篤な脳血管疾患を予防できる可能性が高くなります。

「一時的な症状だから大丈夫」と軽視せず、少しでも気になる神経症状があれば、すぐに医療機関を受診することが命を救うことにつながります。

【隠れたリスク2】心臓への静かな負担蓄積

◎左心室肥大から心不全への道筋

高血圧により心臓が高い圧力に対抗し続けると、心臓の筋肉(特に左心室)が肥大します。これは筋力トレーニングで筋肉が発達するのと似ていますが、心臓の場合は必ずしも良いことではありません。

左心室肥大は当初、心臓のポンプ機能を維持するための代償機能として働きます。しかし、進行すると心筋の柔軟性が失われ、心臓が十分に拡張できなくなります。これを「拡張機能不全」と呼びます。

拡張機能不全では、心臓に十分な血液が戻ってこないため、全身への血液供給が不十分になります。初期には運動時の息切れから始まり、進行すると安静時でも呼吸困難を感じるようになります。

この変化は非常にゆっくりと進行するため、患者さん自身も気づかないうちに心不全へと移行していきます。気づいたときには既に重篤な状態になっていることも少なくありません。

◎冠動脈疾患のリスク増大

高血圧は動脈硬化を促進し、心臓の栄養血管である冠動脈にも深刻な影響を与えます。冠動脈の内腔が狭くなると、心筋への酸素供給が不足し、狭心症や心筋梗塞を引き起こします。

高血圧の人は、正常血圧の人と比べて心筋梗塞のリスクが2-4倍高くなります。特に、他のリスク要因(糖尿病、喫煙、高コレステロール血症など)と組み合わさると、リスクは相乗的に増加します。

心筋梗塞は「胸の激痛」というイメージがありますが、高血圧や糖尿病がある人では「無痛性心筋梗塞」を起こすことがあります。これは痛みを感じない心筋梗塞で、気づかないうちに心筋の一部が壊死してしまう恐ろしい病態です。

定期的な心電図検査や運動負荷試験により、無症状の冠動脈疾患を早期発見することが可能です。特に50歳以上で高血圧がある方は、年1回の心電図検査を受けることを強くお勧めします。

◎不整脈の発生リスク

高血圧により心臓の構造が変化すると、心房細動などの不整脈が起こりやすくなります。心房細動は心臓の上の部屋(心房)が不規則に震える病気で、血栓形成のリスクを高めます。

心房細動による血栓が脳に飛ぶと、脳塞栓症という重篤な脳梗塞を引き起こします。このタイプの脳梗塞は症状が重く、死亡率も高く、後遺症も残りやすいという特徴があります。

心房細動は初期には症状がないことも多く、健康診断の心電図で初めて発見されることも珍しくありません。動悸、息切れ、胸の不快感などの症状があっても、「年のせい」と思って見過ごしてしまう人も多いのが現状です。

スマートウォッチや家庭用心電図計の普及により、日常生活での不整脈の早期発見が可能になっています。これらの機器を活用することで、命に関わる不整脈の見逃しを防ぐことができます。

【隠れたリスク3】腎臓機能の静かな悪化

◎慢性腎臓病への進行

高血圧による腎臓への影響は、多くの人が想像する以上に深刻です。腎臓は無数の細い血管(糸球体)で構成されており、高血圧により、これらの微細血管にダメージが蓄積されます。

初期の腎障害では全く症状がありません。腎機能が正常の半分以下になっても、多くの場合は自覚症状がないのが現実です。むくみや尿の異常が現れる頃には、既に腎機能の70-80%が失われていることも珍しくありません。

日本の透析患者数は約35万人で、毎年約4万人が新たに透析治療を開始しています。透析導入の原因として、糖尿病性腎症に次いで多いのが、高血圧による腎硬化症です。

腎機能が低下すると、老廃物の排出ができなくなるだけでなく、血圧調節ホルモンのバランスが崩れ、さらに血圧が上昇しやすくなります。これにより高血圧と腎臓病の悪循環が形成されます。

◎電解質異常による突然死リスク

腎機能が低下すると、ナトリウム、カリウム、リンなどの電解質バランスが崩れます。特に危険なのは高カリウム血症で、血液中のカリウム濃度が異常に高くなると、心臓のリズムに異常をきたし、最悪の場合、心停止を引き起こします。

高カリウム血症では、筋肉の脱力感、不整脈、心電図異常などの症状が現れますが、重篤な不整脈が突然起こることもあります。この状態は「内科的緊急事態」と呼ばれ、迅速な治療が生死を分けます。

腎機能が低下した患者さんでは、通常は健康に良いとされるカリウム豊富な食品(バナナ、トマト、ほうれん草など)の摂取制限が必要になることもあります。定期的な血液検査による電解質チェックが欠かせません。

【隠れたリスク4】血管への全身的なダメージ

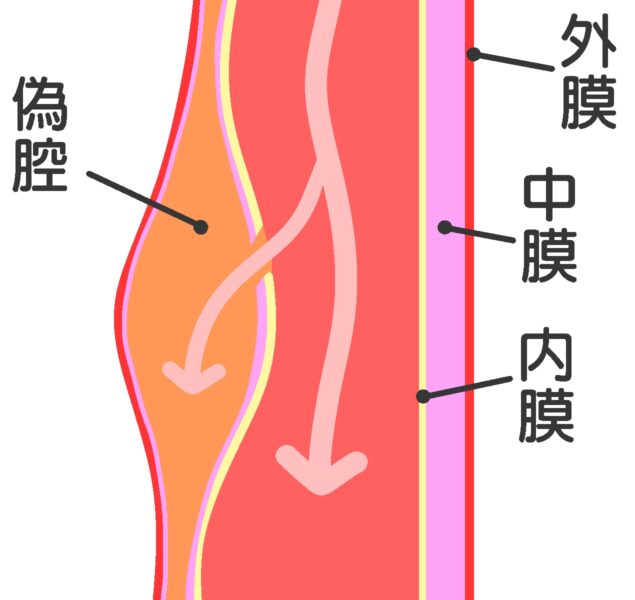

◎大動脈解離の致命的リスク

高血圧による最も急性で致命的な合併症の一つが大動脈解離です。これは大動脈の壁が裂けてしまう病気で、激烈な胸痛や背部痛を伴い、数時間で死に至ることもある極めて危険な状態です。

大動脈解離の最大の危険因子は高血圧で、患者の約70-80%に高血圧の既往があります。特に収縮期血圧が180mmHg以上の高血圧では、リスクが急激に上昇します。

大動脈解離は「時間との勝負」の病気です。発症から24時間以内の死亡率は約25%、48時間以内では約50%に達します。しかし、適切な治療を受ければ救命可能な疾患でもあります。

突然の激烈な胸痛、背部痛、腹痛などがあった場合は、直ちに救急車を呼ぶことが重要です。「我慢できる痛みだから」と様子を見ることは、命取りになりかねません。

◎末梢動脈疾患による足切断リスク

高血圧により下肢の動脈にも動脈硬化が進行し、末梢動脈疾患を引き起こします。これにより足への血流が不足し、歩行時の下肢痛(間欠性跛行)や、重症例では安静時疼痛、潰瘍、壊疽を生じます。

末梢動脈疾患は「足の心筋梗塞」とも呼ばれ、最終的には足の切断が必要になることもある深刻な病気です。日本では年間約1万人が末梢動脈疾患により足を切断しており、その多くに高血圧の既往があります。

初期症状として、「少し歩くと足が痛くなり、休むと楽になる」という間欠性跛行があります。これを「年のせい」と見過ごしてしまう人が多いのですが、実は重大な血管病のサインなのです。

ABI(足首上腕血圧比)という簡単な検査で、末梢動脈疾患の早期診断が可能です。高血圧がある方は、定期的にこの検査を受けることをお勧めします。

◎眼底出血による失明リスク

高血圧は眼底の血管にも影響を与えます。眼底は体の中で唯一、血管を直接観察できる部位であり、全身の血管の状態を知る「窓」として重要です。

高血圧性網膜症では、眼底出血、硬性白斑、軟性白斑などの変化が現れます。軽度の変化では症状がありませんが、進行すると視力低下や視野欠損を引き起こし、最悪の場合は失明に至ることもあります。

特に急激に血圧が上昇した場合(悪性高血圧)では、乳頭浮腫という重篤な変化が起こり、緊急治療が必要になります。頭痛、嘔吐、意識障害なども伴い、生命に関わる状態です。

年1回の眼底検査は、高血圧による血管病変の早期発見に有用です。眼科での詳細な検査により、全身の血管の状態を評価することができます。

【効果的な対策1】早期発見と定期的なモニタリング

◎家庭血圧測定の重要性

高血圧の隠れたリスクに対抗する最も基本的で効果的な方法は、正確な血圧把握です。病院での血圧測定だけでは不十分で、家庭での血圧測定が欠かせません。

白衣高血圧や仮面高血圧の存在により、病院での血圧と家庭血圧に大きな差がある場合があります。仮面高血圧では、病院では正常でも家庭では高血圧という状況で、見過ごされやすい危険な状態です。

家庭血圧の測定は、朝と夜の1日2回行います。朝は起床後1時間以内、排尿後、朝食前、薬を飲む前に測定してください。夜は就寝前、入浴や飲酒から1時間以上経過してから測定します。

測定値は必ず記録し、週平均、月平均を計算して傾向を把握しましょう。スマートフォンのアプリを活用すれば、データ管理が簡単になり、医師との情報共有もスムーズになります。

◎包括的な健康診断の受診

高血圧は「生活習慣病の親玉」と呼ばれ、他の生活習慣病と密接に関連しています。血圧だけでなく、糖尿病、脂質異常症、肥満などの有無も総合的にチェックすることが重要です。

年1回は包括的な健康診断を受け、血液検査(血糖値、HbA1c、コレステロール、中性脂肪、腎機能)、尿検査(たんぱく尿、微量アルブミン尿)、心電図検査、胸部X線検査などを行いましょう。

40歳以降は、心エコー検査、頸動脈エコー検査、ABI検査なども定期的に受けることをお勧めします。これらの検査により、症状が現れる前に血管病変や臓器障害を発見できます。

脳ドックや心臓ドックなどの専門的な検査も、リスクに応じて検討してください。特に家族歴がある方や、複数のリスク要因を持つ方には有用です。

◎かかりつけ医との定期的な相談

高血圧の管理には、医療従事者との継続的な連携が不可欠です。かかりつけ医を持ち、定期的に受診して血圧の状況や薬の効果、副作用について相談しましょう。

血圧手帳を持参し、家庭血圧の記録を医師に見せることで、より適切な治療調整が可能になります。また、日常生活での気になる症状や変化についても遠慮なく相談してください。

薬物治療を受けている場合は、勝手に薬を中断したり減量したりしてはいけません。副作用が気になる場合や、薬の効果に疑問がある場合は、必ず医師に相談して適切な調整を受けてください。

【効果的な対策2】生活習慣の包括的な改善

◎DASH食事法による血圧改善

DASH(高血圧を止める食事アプローチ)食事法は、科学的に効果が証明された食事療法です。野菜、果物、全粒穀物、低脂肪の乳製品を多く摂り、赤身肉、砂糖、飽和脂肪酸を制限します。

塩分摂取量を1日6グラム以下に抑え、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどのミネラルを積極的に摂取します。この食事法により、薬を使わずに血圧を10-15mmHg下げることも可能です。

特に重要なのは塩分制限で、日本人の平均塩分摂取量(約10グラム/日)を半分程度に減らす必要があります。加工食品を控え、天然だしや酸味、香辛料を活用した調理法を身につけましょう。

体重管理も重要で、BMI22-25の範囲を目標とします。体重1kgの減量により、血圧が約1mmHg下がるとされています。

◎有酸素運動による血管機能改善

定期的な有酸素運動は、血圧を下げる最も効果的な方法の一つです。週150分以上の中強度有酸素運動(早歩き、軽いジョギング、サイクリングなど)を行うことで、収縮期血圧を5-10mmHg下げることができます。

運動による血圧低下効果は、運動直後から24-48時間続きます。これを「運動後低血圧」と呼び、継続的に運動することで安静時血圧も改善します。

運動強度は「ややきつい」程度が適切で、運動中でも会話ができる程度を目安にしてください。激しすぎる運動は一時的に血圧を上昇させるため注意が必要です。

筋力トレーニングも週2回程度併用することで、より大きな効果が期待できます。ただし、重いウェイトを使った運動は血圧を急上昇させる可能性があるため、軽めの負荷で行うことが大切です。

◎ストレス管理と質の良い睡眠

慢性的なストレスは交感神経を刺激し、血圧上昇の大きな要因となります。深呼吸、瞑想、ヨガ、太極拳などのリラクゼーション技法を習得し、日常的に実践することが重要です。

特に効果的なのは「4-7-8呼吸法」です。鼻から4秒で息を吸い、7秒間息を止め、口から8秒かけて息を吐き出します。これを1日3回、各5分程度行うことで、副交感神経が活性化され、血圧が下がります。

質の良い睡眠も血圧管理には欠かせません。睡眠中は通常、血圧が10-20%下がりますが、睡眠不足ではこの自然な血圧低下が起こりにくくなります。

7-8時間の睡眠を確保し、規則正しい睡眠リズムを心がけてください。寝室の環境(温度18-22度、湿度50-60%)を整え、寝る前のスマートフォンやカフェインを避けることも大切です。

まとめ:知識と行動で「静かな殺し屋」に立ち向かう

高血圧は確かに「静かな殺し屋」ですが、適切な知識と継続的な対策があれば、打ち勝つことができます。症状がないからといって油断せず、定期的な血圧測定と健康診断で早期発見に努めることが何より重要です。

脳血管疾患、心疾患、腎臓病、大血管疾患など、高血圧が引き起こす隠れたリスクは多岐にわたりますが、そのすべてが予防可能です。家庭血圧の測定、生活習慣の改善、適切な薬物治療により、これらのリスクを大幅に減らすことができます。

「知らない」ことが最大の危険です。しかし、今この記事を読んでいるあなたは、もう「知らない」人ではありません。この知識を活かして、今日から行動を始めてください。

あなたとあなたの大切な人の健康な未来のために、「静かな殺し屋」に立ち向かう準備は整っています。一歩ずつ、確実に歩み続けることで、必ず健康を守ることができるのです。